あらすじ

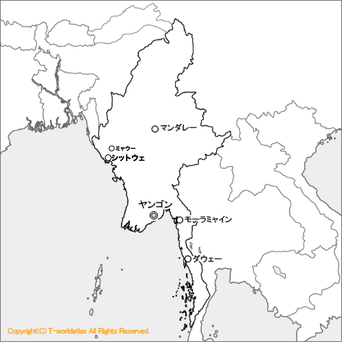

ラカイン州での取材を終えた私は、ミャンマー最大の都市であるヤンゴンに戻る。ミャウーで出会った早稲田大の山本くんと再会した時、2人の疑念が合致した。

「ヤンゴンでは普通にムスリムの人がいるよね」

日本の報道機関は、ロヒンギャ迫害の理由を「9割が仏教徒のミャンマーでイスラームを信仰しているから」と宗教に起因させて考えることが多い。だがヤンゴンではヒジャブを纏った女性が歩き、街の中心部にはムスリム街も形成されていた。一見して宗教差別が存在しているとは思えなかった。

ヤンゴンは英国占領期の首府で、現在もブリティッシュコロニアル式の教会や裁判所跡が残り、西洋の香りを感じさせた。しかし一歩、路地裏に入ると東南アジアの日常がある。朝には屋台でモヒンガーというヌードルを、老若問わず啜り上げる。ナマズから取ったドロドロした出汁に、ベトナムのフォーのような細い米麺が絡む。味に物足りなさを感じたら、卓上の魚醤を一かけ。発酵した魚の酸の香りがアクセントになって、味の印象が変貌する。

中心部から中心部から少し北に行くと、ミャンマー仏教の中心であるシュエダゴンパゴダが屹立していた。土産物屋を横目にエントランスで10000チャット(約700円;外国人のみ有料)を支払い、靴を脱いで寺院に入った。寺院内では金色の尖塔を中心に、小さな仏塔や廟が立っていた。おごそかな雰囲気はあまり無く、ミャンマー人はピクニックに来たかのように友人と談笑している。廟でウトウトしていると、カッターシャツを着た青年が話しかけてきた。青年は大学生と名乗り「寺院を案内する」と言う。私の誕生月に合わせて参拝や手水の方法を教授してくれ、最後にガイド料を求められた。「上手い商売だな」と10000チャット札を差し出すと、「毎度あり」とばかりの笑顔で去っていった。

バンコク(タイ)の混沌も、ホーチミン(ベトナム)のすさまじい生命力の発露もヤンゴンには無かった。それでもこの街には、高層ビルと仏塔が共存する包容力があった。それは宗教についても同様で、仏教寺院だけでなくモスク(イスラーム)やヒンドゥ寺院も街の至るところで見受けられた。

宿泊していたホテル近くの小規模のモスクを覗くと、子どもがガランとした回廊を走り回っていた。私の姿を認めてギョッとした表情を見せた後、父親らしき髭づらの男性の袖をつかんで戻ってきた。髭づらの男性は不信感を前面に出しながら、私にチャイを勧めた。甘いチャイを啜りながら、私が「ロヒンギャ問題について話を聞きたい」と伝えると、男性は「ロヒンギャもムスリムだが、フレンドでは無い」と断言した。「同じ宗教を信仰するのに?」と疑問を呈すと「私はミャンマームスリムだ」と言った。男性は英語がほとんど話せなかった。大規模なモスクの場所を教えてもらい、その場を辞した。

翌日はちょうどムスリムの集団礼拝がある金曜日だった。「このモスクに行きたい」と髭づらの男性がビルマ語で書いてくれたメモをタクシー運転手に見せた。タクシーは橋を渡り、ムスリム街に入った。イスラーム帽子をかぶった男性が魚群のような集団を形成している。タクシーを降りて、集団に付いていった先にモスクがあった。

入り口で呼び止められて、小部屋に先導された。宗教指導者とおぼしき老人が5人座っていて、来訪の目的を尋ねられた。私は「ロヒンギャ」の名前を出さずに、ただ「ヤンゴンのムスリムの実態に関心がある」と伝え「集団礼拝に参加したい」と希望した。一人の老人が「よかろう」という風に微笑し、従事の青年に命じて礼拝所を案内させた。

礼拝所には300を超える人々の熱気と緊張感が漂っていた。集団礼拝が始まると、「アッラーアクバル、アッラーアクバル(アッラーは偉大なり)」と一斉に唱和する。私も見まねで立ち座り、頭を垂れた。

礼拝が終わると、近場のカフェや飲食店に四散する。そこで何人かのムスリムにロヒンギャ問題について話を聞くことができた。30代のチョーニーハーさんは、母方の祖父が1940年ころにパキスタン(西パキスタン)からヤンゴンにやってきた。祖父はシャン族の女性と結婚して娘(つまり男性の母親)が生まれた。チョーニーハーさんはヤンゴン出身だが、髭づらの男性と同じく「ミャンマームスリム」を自称し、国民登録証にもそれで登録されている。ミャンマームスリムは、国籍はミャンマーで宗教はイスラームを信仰する。

チョーニーハーさんは、ロヒンギャについて「メディアを通じての情報しか知らない」と話し、特に親近感も持っていないという。(彼は「ロヒンギャ」という用語を使わず「ラカインムスリム」と呼ぶ)

「ヤンゴンではムスリムと仏教徒はファミリーさ。マンダレー(ミャンマー中央にある同国第二の都市)でもそうだよ。だけどラカイン州では問題になる。ラカイン人が好戦的だからではないかな」とチョーニーハーさんは苦笑する。

「ロヒンギャとミャンマームスリムは何が違うの?」と率直な疑問をぶつけると、「国籍があるかないかだ」とシンプルな答えが返ってきた。1982年に制定された改正国籍法では、1823年(第一次英緬戦争勃発の前年)より以前から、現在のミャンマー連邦領土内に居住している人々を正規国民と認めている。(詳しくは第3回「ロヒンギャの4つの層―その歴史」を参照してもらいたい)

ミャンマームスリムとロヒンギャを区別するのは血族でも宗教性でもない。あいまいでミャンマー政府にとって恣意的な「国籍」によって、人々の処遇が決定する。(実際にヤンゴンで「自分の親戚はロヒンギャだが、自分はミャンマームスリムである」という人にも出会った)一方は国民と認められ居住することができ、もう一方は不法移民として排除される。(もちろんミャンマームスリムの権利も何らかの差別を受けていると考えられるが)そのことを考えると、「ロヒンギャ」という民族性を強調することが共存を難しくするのでは無いかとさえ思えてくる。

「では、どうすれば良いのか?」

ホテルに帰り、同宿のカタール人と2000チャット(140円ほど)の安ウイスキーを飲んでいても、その疑問が頭に浮かんだ。カタール人は私の顔を覗き込んで「飲めよ」と言う。安ウイスキーは口に含んでもアルコールの刺激しか感じず、鼻を抜けるのも薬品の香りだった。私はミャンマービアの方が好きだった。それでも、カタール人が買ってくるのはいつも安ウイスキーだった。彼は健康に良いからと、ウイスキーを豆乳で割って飲む。

「健康を考えるなら、酒なんか飲まなければ良いのに」と私が言うと、闇に同化した彼の肌が震え「クック」と笑い声が響いた。カタール人はアルコール中毒で、味わうためでも、楽しむためでもなく、ただ酔うために酒を飲んでいた。

彼は不法滞在者だった。「カタールに帰らないの?」と聞いた時、「パスポートを無くして帰れない」と言った。「テーブルマネー(賄賂)を払って、パスポートを送ってもらうさ」と加えた。彼と一緒に不安や理性を、酒でヤンゴンの闇に溶かすことは心地よかった。それでも翌日の二日酔いから来る吐き気と倦怠が私を正気にさせた。「日本に帰ろう」と決めた。(鶴)

コメントをお書きください