あらすじ

「ミャンマーで何が発生しているのか。ロヒンギャ報道の向こう側にいきたい」

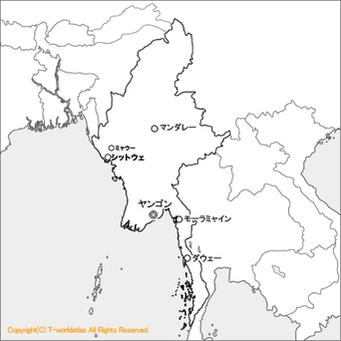

その思いからバスに飛び乗り、2018年3月にラカイン州の州都・シットウェにやってきた。2012年に発生したラカイン族とロヒンギャとの衝突以後(第11回 真実を求めて)、街中では約4000人のロヒンギャが隔離され、10万人を超えるロヒンギャが郊外の国内避難民(Internally Displaced People)キャンプに追われていた。

「第9回 収容所のある街から」―シットウェで発生していること

「第10回 柵の中の生活―シットウェから―」―街中で隔離されたロヒンギャの生活

「第11回 真実を求めて」―2012年に何が起こったのかの検証

「第12回 貧困と民族問題」―貧困からロヒンギャ問題を考える

「第13回 ラカイン族の求め―複雑な情勢―」―ラカイン人とビルマ人の対立を考える

「第14回 国内避難民として生きる人々」―10万人を超えるロヒンギャの暮らす国内避難民キャンプから

「第15回 キャンプの中の生活―シットウェから―」―国内避難民キャンプで暮らすロヒンギャの生活

シットウェで投宿していた安宿はあまりに蚊が多いので、街中の商店で蚊取り線香を購入した。缶に富士山が描かれた「FUJI」という名の蚊取り線香は、火を点けると一気に燃焼して、すさまじい煙が部屋中に立ち込めた。

「これだけ煙が出ると、蚊も一網打尽だな」と安心して就寝した。朝方、すさまじい腹痛で目を覚ました。腹中の随所に圧迫感が押し寄せ、立ち上がることも出来ない。ヤモリのように這ってトイレに向かう。蚊取り線香に含まれる化学物質を大量に吸い込んでしまったのだろう。ここまでひどい下痢は初めてだった。その日は1時間に4回はトイレに駆け込んだ。

それから3日間はコカ・コーラだけの生活だった。体調はほどなくして快方に向かったが、「そろそろシットウェでの取材を終えても良いかな」と思った。この街での取材は制限が多く、これ以上滞在しても新しい情報が得られる希望はなかった。

次の目的地はマウンドーだった。この町はシットウェのさらに100キロほど北に位置していて、バングラデシュの国境にも近かった。そして、およそ70万人の難民を出すきっかけとなった2017年のラカイン人とロヒンギャとの衝突の震源地だった。この地では衝突後、大規模なロヒンギャへの迫害が起こったとされている。日本の外務省が発表している「海外安全ホームページ」ではラカイン州北部全域の危険度がレベル2「不要不急の渡航は止めてください」である一方で、マウンドー県はさらに危険度の高いレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発令されていた。(2019年6月時点でも同様である) それでもマウンドーの現状を見なければ、ロヒンギャ問題の核心を知ることは出来なかった。

出立の朝、バックパックから必要最小限の荷物(カメラ、ノートブック、寝袋、食糧、水など)を小さなカバンに移した。チェックアウトして、街中の行きつけのジュース屋に入った。いつものように、アボカドジュースを注文した。アボカドが十分に熟れていなかったのか、この日のアボカドジースは青臭かった。

店主である中華系の老人が親切な人で、シットウェでの滞在中は毎日のように通っていた。いつ訪れても店内は閑散としていて、老人はハンモックに揺られていた。おおらかで、私が財布を忘れた時などは「次に払えば良いよ」と言っていた。

この日も「2.3日、カバンを置いていっても良いかな」と尋ねると、柔和な笑顔で快諾してくれた。

午前9時、商店や飲食店のシャッターが上がる。モーターバイクを借りるためにレンタルショップを探し歩いた。レンタサイクルの店は多くあるのだが、バイクとなるとほとんどない。人づてに、個人のバイクタクシーの運転手を紹介された。

「バイクを貸してもらえませんか?」

「どこまで行きたいんだ。乗せていってあげるよ」

「いえ、バイクをお借りしたいのです。僕が運転していきます」

もしマウンドーに行くことが出来れば数日間は滞在することになる。自由な行動のためには自分で運転していきたかった。運転手は考えるように黙り込んだあと、僕に尋ねた。

「ところで君はどこへ行くの

?」

「マウンドーです」

そう答えると、運転手と周りの同業者が顔を見合わせて笑った。首を横に振りながら、左手でピストルを作ってこめかみにあてた。

「君が死ぬと、僕のバイクは帰ってこないじゃないか」

他を当たってみたが、バイクを貸してくれるという人はいなかった。100キロであるなら自転車で行けない距離ではない。実際に私は、自転車旅行で2300キロを走破した経験があった。だが「マウンドーに行きたい」と伝えた時の住民の反応を見て、マウンドー行きを怖気づいてしまった。公式なルートを取らないことは、想像以上にリスクがあることを理解した。

シットウェからマウンドーまではバスも出ていない。私に残された最終手段は船だった。シットウェからブティダウンという町まで定期船が出ている。ブティダウンからマウンドーまではおよそ10キロ。そこまで行けばどうにかなるかもしれない。船の出港日は翌朝だった。

早速、私は船会社のオフィスを訪れた。

「ブティダウンまで行くチケットをください」

従業員は困惑の表情を浮かべてから言った。

「”Permission”はありますか?」

持っていなかった。外国人はやはり許可なしではシットウェよりも先に行けないのだ。船会社で教えられた出入国管理局は郊外にあった。日本の田舎の小学校を思わせる建物に入ると、制服を着た審査官が気だるそう書類の山に目を通していた。大型ファンの扇風機がガタガタと震えていた。

「マウンドーに行くために許可を貰いに来ました」

僕が提示したパスポートとビザを奪うように手にとって、目を通した。

「NO」

これだけだった。一瞬にして突き返された。

15分歩いてシットウェの街中に戻ってきた。あてもなく彷徨っているうちに虚脱を覚え、路傍の石段に座り込んだ。安心感が押し寄せてきて、頬に涙が流れた。

「マウンドーに行きたい」と言いながら、その実は断られることを予期して「NO」を待っていたのだった。こんなにも核心に接近して、なお危険にさらされることが怖かった。太陽が正中して、街中に人が溢れていた。シットウェの日常に自分の存在が浮動して、喧騒が実感から遠のいていった。(鶴)

コメントをお書きください